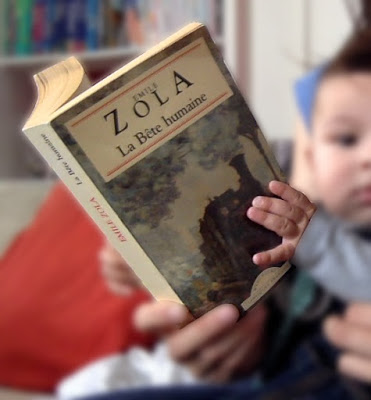

Maxi-Poche, 1890, 347 pages

(une édition bas de gamme, mais quelle superbe couverture ! #ClaudeMonetRules)

La première phrase :

En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d’une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc.

L’histoire :

Pulsions, désir, locomotive, meurtre(s) et cupidité : bienvenue dans les coulisses de la ligne Paris-Le Havre !

L’opinion de Miss Léo :

La nature m’ayant dotée d’un solide esprit de contradiction, je profite de la Rentrée Littéraire dont je me contrefiche éperdument pour publier un billet sur le nouveau roman d’un jeune auteur très prometteur, répondant au doux nom de Gorgon d’Emile Zola. Ah, non, on me signale dans l’oreillette qu’il s’agit en réalité d’un célèbre écrivain naturaliste du XIXème siècle, ayant depuis longtemps fait ses preuves… Au temps pour moi !Vous le savez, j’ai beaucoup de mal à écrire sur les classiques, et je doute fortement de l’intérêt d’un tel billet. Et pourtant… Je dois bien cela au grand Zola, dont je ne peux décemment pas ne pas parler au moins une fois sur mon blog, tant celui-ci a contribué à égayer les mornes jours de mon adolescence. J’ai lu une bonne dizaine de ses romans, avant de le délaisser pendant presque deux décennies (on se demande bien pourquoi). L’envie de découvrir le reste de son oeuvre me titillait néanmoins depuis un ou deux ans, jusqu’à ce que je me décide à ouvrir Le ventre de Paris (c’était au mois de janvier dernier, à quelques semaines de la fin de mon congé maternité). Je me suis alors rappelé à quel point j’aimais la plume alerte et enflammée de ce romancier hors du commun, dont les descriptions rigoureuses, fruit d’un travail d’enquête rondement mené, n’en finissent pas de me réjouir. Il ne s’agit pourtant pas de mon épisode préféré du cycle des Rougon-Macquart, et je me suis donc attelée quelques mois plus tard à la lecture de cette intrigante Bête humaine, qui ne pouvait que me séduire, compte-tenu de ma passion pour les trains et autres engins à vapeur.

Dix-septième et antépénultième volume de la série, La Bête humaine s’est révélé très différent de ce à quoi je m’attendais, mais n’en demeure pas moins excellent. Il se pourrait même qu’il figure dans mon trio de tête, aux côtés de Germinal et du Bonheur des dames. Le meurtre sous toutes ses formes est au coeur de ce roman très sombre, que l’on pourrait presque qualifier de thriller, d’autant plus que Zola s’attarde également sur l’aspect judiciaire (on suit en fil rouge l’enquête menée par le juge Denizet pour élucider l’un des meurtres). L’intrigue, complexe à souhait, se construit au rythme des allers-retours entre Paris et Le Havre, et met en scène une multitude de personnages, parmi lesquels plusieurs meurtriers en puissance, prêts à tuer par vengeance ou pour quelque menue monnaie. Jalousie, cupidité, désir ou “simple” folie passagère constituent autant de mobiles d’assassinats.

Parmi les protagonistes figurent notamment le sous-chef de gare Roubaud et sa jeune épouse Séverine, impliqués dans la mort violente du juge Grandmorin, et surtout, surtout, la Lison de Jacques Lantier, locomotive à vapeur incarnant ici un personnage à part entière. Le Rougon-Macquart de service, fils de Gervaise, frère d’Etienne, Claude et Anna, lutte constamment contre ses pulsions meurtrières, et trouve un exutoire dans la domination de sa machine fougueuse et puissante. Jacques est un héros discret, qui se trouve pourtant au coeur du dispositif scénaristique imaginé par le romancier. Le(s) drame(s) se noue(nt) dans un rayon de quelques dizaines de mètres autour des voies ferrées, et le poste d’aiguillage de la Croix-de-Maufras représente en quelque sorte le carrefour des passions, où sera décidé le destin des différents personnages du roman.

Dix-septième et antépénultième volume de la série, La Bête humaine s’est révélé très différent de ce à quoi je m’attendais, mais n’en demeure pas moins excellent. Il se pourrait même qu’il figure dans mon trio de tête, aux côtés de Germinal et du Bonheur des dames. Le meurtre sous toutes ses formes est au coeur de ce roman très sombre, que l’on pourrait presque qualifier de thriller, d’autant plus que Zola s’attarde également sur l’aspect judiciaire (on suit en fil rouge l’enquête menée par le juge Denizet pour élucider l’un des meurtres). L’intrigue, complexe à souhait, se construit au rythme des allers-retours entre Paris et Le Havre, et met en scène une multitude de personnages, parmi lesquels plusieurs meurtriers en puissance, prêts à tuer par vengeance ou pour quelque menue monnaie. Jalousie, cupidité, désir ou “simple” folie passagère constituent autant de mobiles d’assassinats.

Parmi les protagonistes figurent notamment le sous-chef de gare Roubaud et sa jeune épouse Séverine, impliqués dans la mort violente du juge Grandmorin, et surtout, surtout, la Lison de Jacques Lantier, locomotive à vapeur incarnant ici un personnage à part entière. Le Rougon-Macquart de service, fils de Gervaise, frère d’Etienne, Claude et Anna, lutte constamment contre ses pulsions meurtrières, et trouve un exutoire dans la domination de sa machine fougueuse et puissante. Jacques est un héros discret, qui se trouve pourtant au coeur du dispositif scénaristique imaginé par le romancier. Le(s) drame(s) se noue(nt) dans un rayon de quelques dizaines de mètres autour des voies ferrées, et le poste d’aiguillage de la Croix-de-Maufras représente en quelque sorte le carrefour des passions, où sera décidé le destin des différents personnages du roman.

Intermède — Depuis le début de cette chronique, j’ai “La bombe humaine” de Téléphone dans la tête… S’il vous plaît, achevez-moi ! Fin de l’intermède

Emile Zola signe un roman dense et puissant, dont l’intrigue admirablement menée regorge de passage saisissants, telle cette description d’une terrible catastrophe ferroviaire.

“Et Jacques, d’une pâleur de mort, vit tout, comprit tout, le fardier en travers, la machine lancée, l’épouvantable choc, tout cela avec une netteté si aiguë, qu’il distingua jusqu’au grain des deux pierres, tandis qu’il avait déjà dans les os la secousse de l’écrasement. C’était l’inévitable. Violemment, il avait tourné le volant du changement de marche, fermé le régulateur, serré le frein. Il faisait machine arrière, il s’était pendu, d’une main inconsciente, au bouton du sifflet, dans la volonté impuissante et furieuse d’avertir, d’écarter la barricade géante, là-bas. Mais, au milieu de cet affreux sifflement de détresse qui déchirait l’air, la Lison n’obéissait pas, allait quand même, à peine ralentie. Elle n’était plus la docile d’autrefois, depuis qu’elle avait perdu dans la neige sa bonne vaporisation, son démarrage si aisé, devenue quinteuse et revêche maintenant, en femme vieillie, dont un coup de froid a détruit la poitrine. Elle soufflait, se cabrait sous le frein, allait, allait toujours, dans l’entêtement alourdi de sa masse. Pecqueux, fou de peur, sauta. Jacques, raidi à son poste, la main droite crispée sur le changement de marche, l’autre restée au sifflet, sans qu’il le sût, attendait. Et la Lison, fumante, soufflante, dans ce rugissement aigu qui ne cessait pas, vint taper contre le fardier, du poids énorme des treize wagons qu’elle traînait.

Alors, à vingt mètres d’eux, du bord de la voie où l’épouvante les clouait, Misard et Cabuche les bras en l’air, Flore les yeux béants, virent cette chose effrayante : le train se dresser debout, sept wagons monter les uns sur les autres, puis retomber avec un abominable craquement, en une débâcle informe de débris. Les trois premiers étaient réduits en miettes, les quatre autres ne faisaient plus qu’une montagne, un enchevêtrement de toitures défoncées, de roues brisées, de portières, de chaînes, de tampons, au milieu de morceaux de vitre. Et, surtout, l’on avait entendu le broiement de la machine contre les pierres, un écrasement sourd terminé en un cri d’agonie. La Lison, éventrée, culbutait à gauche, par-dessus le fardier ; tandis que les pierres, fendues, volaient en éclats, comme sous un coup de mine, et que, des cinq chevaux, quatre, roulés, traînés, étaient tués net. La queue du train, six wagons encore, intacts, s’étaient arrêtés, sans même sortir des rails.” (page 274)

Je ne suis de façon générale pas trop attachée au style, du moment que l’histoire tient la route (bon, d’accord, il y a tout de même des limites), mais j’apprécie néanmoins de revenir de temps à autre aux valeurs sûres. Quoi de mieux pour cela qu’un classique sublimé par une belle écriture ? Je trouve la plume de Zola particulièrement reposante. C’est clair comme de l’eau de roche, et le lecteur n’a plus qu’à se laisser bercer par la fluidité d’une langue riche et soutenue. On est décidément bien loin du style trop souvent simpliste et/ou maniéré et/ou torturé de nombreux écrivains français contemporains (même s’il existe également de très beaux textes dans la production littéraire contemporaine).

Mes prochaines lectures zoliennes seront probablement La Débâcle, La joie de vivre et Lourdes, dont j’ai entendu le plus grand bien.

Un chef d’oeuvre, et un coup de coeur puissance dix.

C’était Miss Léo, toujours à la pointe de l’actualité littéraire.

Je l'ai lu (comme les autres de la série) et étant nullissime en musique moderne, ne peux rien avoir en tête comme musique de Téléphone (oups)

J'ai lu les 20 romans, dans l'ordre. Deux fois ! Quel pied !

Si tu lis "Lourdes", je te conseille de lire ensuite "Rome" et "Paris" qui forment un cycle. Malheureusement, le Cycle suivant, celui des Evangiles est inachevé.

Bises

Ca fait trop longtemps que je n'ai pas lu de Zola, et celui là, je crois bien que je ne l'ai jamais lu, ou alors ça fait si longtemps que je ne m'en souviens pas. Contente de te retrouver sur ton blog 😉

Un auteur qui ne se démodera pas, lui.

Tous les zola sont chef d'oeuvre. Celui-là fait partie de mes préférés !

J'en suis au tome 6… mais je me rendrai à celui-ci! Je n'ai osé Zola que l'an dernier!