Extrait du recueil “Dites nous comment survivre à notre folie”

Traduction (japonais) : Marc Mécréant

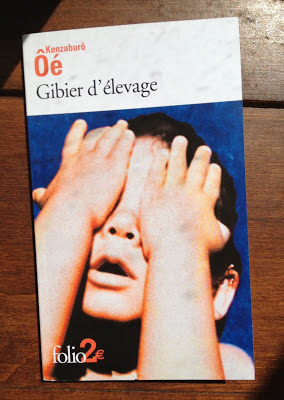

Folio 2 euros, Gallimard, 1958, 106 pages

La première phrase :

Nous étions, mon frère cadet et moi, en train de fouiller avec des bouts de bois dans la terre molle, qui empestait la graisse et la cendre, du crématorium de la vallée – un crématorium de fortune et des plus sommaires : simple fosse presque à fleur de terre dans une clairière dégagée au milieu d’une épaisse végétation d’arbrisseaux.

L’histoire :

Un avion américain s’écrase à proximité d’un village isolé, dans une zone montagneuse du Japon jusque là préservée de la violence des combats de la deuxième Guerre Mondiale. L’unique rescapé, un grand gaillard à la peau noire, est fait prisonnier par les villageois, qui le séquestrent dans une cave, sous la surveillance du jeune narrateur, fasciné par la présence de cet étranger.

L’opinion de Miss Léo :

Je découvre l’oeuvre de Kenzaburô Ôé, Prix Nobel de littérature 1994, à travers ce court récit d’une centaine de pages, publié pour la première fois en 1958, avant d’être repris dans le recueil de nouvelles Dites-nous comment survivre à notre folie. Je l’ai trouvé intéressant, bien écrit, et j’ai envie de me frotter à d’autres textes de l’auteur. Peut-être me déciderai-je enfin à lire ses Notes de Hiroshima, lesquelles trônent depuis bien longtemps au sommet de ma PAL prioritaire (oui, je sais, la notion de “priorité” revêt chez moi une signification assez particulière, et il n’est pas rare que la lecture de ces fameux ouvrages “prioritaires” soit repoussée aux calendes grecques).

Bref. Tout à la fois récit initiatique et parabole sur la bêtise de la guerre et de la nature humaine, Gibier d’élevage relate de terribles événements, contés avec naïveté par un petit garçon d’une dizaine d’années, prompt à s’émerveiller de tout et de rien. Celui-ci évoque ses jeux d’enfants, partagés avec ses camarades friands d’aventure et avides de premiers émois sexuels. C’est le temps de l’insouciance, et la guerre semble bien lointaine !

“Nous étions, mon frère et moi, deux menues graines prisonnières d’une enveloppe dure et d’une pulpe épaisse, deux graines vertes enchâssées dans une fine pellicule qui, à peine chatouillée par la lumière du dehors, frissonnerait et finirait par se détacher.” (page 17)

Les enfants vivent en compagnie de leurs parents dans une région montagneuse isolée, et le petit village semble coupé du monde pendant la saison des pluies, après qu’un glissement de terrain a conduit à suspendre la distribution du courrier. Ce peuple très pauvre, méprisé par les citadins de la ville la plus proche, mène une existence relativement primitive. Pas de meubles, plus d’école, aucune activité culturelle… Autant dire que l’arrivée du prisonnier américain fait figure de séisme au sein de la petite communauté ! Celui-ci se retrouve au milieu de nulle part, confronté à une société qu’il ne comprend pas, et sa présence aiguise la curiosité des enfants, dont il devient le jouet préféré.

Le fascinant géant noir est d’abord traité comme une bête sauvage enchaînée dans une cave, que l’on nourrit afin d’assurer sa survie, tout en l’observant avec curiosité. La narrateur est chargé de lui apporter ses repas, tâche dont il tire la plus grande fierté. D’abord effrayé par l’exotisme du captif, il finit cependant par s’y attacher. Le prisonnier se transforme alors en animal domestique, présence amicale et rassurante que les enfants promènent avec enthousiasme, et avec lequel ils partagent jeux et petits plaisirs quotidiens.

La situation semble apaisée, l’ambiance sereine, et l’on oublie un instant que l’homme est un prisonnier de guerre, victime collatérale d’une boucherie d’un conflit planétaire aux motivations désormais bien obscures. Les adultes se chargent fort heureusement de rappeler cet état de fait, et la nouvelle se termine dans un déferlement de violence et de bêtise, contre lesquelles l’innocence enfantine ne peut rien. Il faut bien sûr y voir une métaphore de la guerre, laquelle détruirait les illusions du plus endurci d’entre nous. L’ignorance et la peur de l’Autre conduisent à des massacres absurdes, une situation que Kenzaburô Ôé dénonce avec virulence. Le narrateur fait ainsi son apprentissage amer de la vie, avant de reprendre le cours de son existence, désormais ternie par le poids de son expérience.

Le style (ou du moins la traduction) est très travaillé, plutôt agréable à lire dans l’ensemble, malgré la dureté des thèmes abordés. La mort est omniprésente, et l’on notera que l’auteur a souvent recours au champ lexical de la pourriture : corps en décomposition, puanteur, excréments… C’est dans cet univers vicié que grandissent le narrateur et ses amis. Pas franchement réjouissant ! Le constat demeure toutefois pertinent, et le message véhiculé transparaît en filigrane tout au long de la nouvelle, moins obscure que ne peuvent l’être d’autres textes japonais, parfois totalement hermétiques à notre sensibilité occidentale. J’ai apprécié ma lecture, même s’il ne s’agit pas d’un coup de coeur.

Un texte court et percutant, dénonçant la violence et la bêtise humaines.

—————————————–

Nouvelle participation au challenge Ecrivains japonais, organisé par Adalana.

Je pourrai écrire quasiment le même billet pour Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants. On y retrouve exactement les mêmes thèmes. J'ai écrit (pas publié encore) que c'était une oeuvre coup de poing ce qui fait écho à ton "percutant". J'ai aussi été séduite par le style.

j'aimerais lire celui-ci et n'hésite pas à lire "notes de Hiroshima"

Je note ce titre, ça devrait m'intéresser !

Pas sûre d'avoir envie de lire la bêtise humaine, la subissant déjà suffisamment….